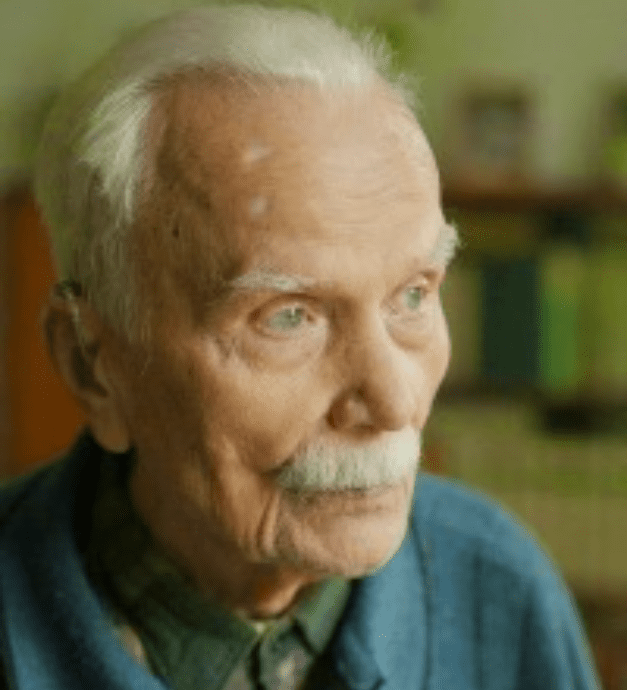

Люди, рождаясь, не сразу становятся выдающимися, известными, большими. Этим их делает стремление стать лучше, чем вчера, активная деятельность, труд на благо своего государства, народа, города. Эти слова о жизненном пути Чеслава Блихарского, тернополянина, который в студенческие годы поддерживал польские националистические движения, во время мировой войны совершил несколько попыток побега из СССР, после выезда заграницу воевал на Западном фронте против немецких фашистов, а после победы вернулся в Польшу, к девушке , ожидавшей его 16 лет, чтобы начать исследовать историю Тернополя. Подробнее об этом выдающемся тернополянине, поляке и историке расскажет издание ternopilski.info.

Начало жизни в Тернополе

Чеслав Евгениуш Блихаский родился в Тернополе после завершения Первой мировой войны. А именно 5 июля 1918 г. Его отец Михал был железнодорожником. Мать звали Сюзанна (Зузанна). Ее девичья фамилия была Пацора.

Через 6 лет Чеслав отправился учиться в начальную школу при Государственной учительской семинарии им. Генрика Сенкевича, а в 1928 г. государственную гимназию им. Юлиуша Словацкого (сегодня – это школа №4 в Тернополе). Уже в то время он активно приобщался к юношеским скаутским организациям, в частности принадлежал к «волкам», а следовательно, давал такой обет:

имею искреннюю волю служить Богу и Польше всей своей жизнью, помогать ближним и быть послушным скаутскому закону.

После окончания школы, получив неоклассический аттестат в 1936 г., он поступил во Львовский университет имени Яна Казимира на юрфак. На последний поступало и много украинцев. Об этом можно прочесть здесь, здесь и еще здесь. В это время он вступил в ультраправую организацию «Młodzieży Wszechpolskiej» в составе которой, то и дело вступал в драки с коммунистами. А потому даже побывал в тюрьме в Бригидках. Из-за своего характера не смог найти взаимодействия с руководством организации, а потому бросил ее. Вступил в состав Академического круга общества школы Людовой (в Тернополе оно находилось во дворике, где сейчас Бункермуз) и проводил реполонизационные акции (например, захват православных храмов) в украинских селах Львовской области.

Война и бегство из коммунистического рая

Война началась неожиданно и ее молодой студент застал дома в Тернополе. В армию его не брали, поэтому он приобщился к копанию рвов для противовоздушной обороны, а дальше помогал Гражданской гвардии. В его функции входило оповещение о бомбардировке, указании мест для укрывательства, размещения беженцев. То есть занимался, современным языком, волонтерством.

Но Тернополь быстро был захвачен большевиками. Поэтому молодой человек решил покинуть город и двигаться на запад, чтобы бороться с фашистами. Для этого он предпринял 2 попытки и обе неудачные. Во время первой он отправился в сторону Румынии, но был схвачен НКВД. В первый раз его отпустили. Но он на этом не остановился и совершил вторую попытку. На этот раз взяв в попутчики 3-х братьев Марьяна, Вацлава и Збигнева и еще одного товарища он отправился в Венгрию, записав в дневнике: «Долг зовет к чинам и далеко от Родины». И все было бы хорошо, как бы ни зима и отсутствие указателей на границе. Ведь, после нескольких дней походов, ночевок на снегу и продовольствия беглецы дошли до границы, но дважды ошибочно его пересекли. Убедившись, что они уже в Венгрии, они мирно провели ночь, а на следующее утро были взяты в плен советским пограничным нарядом.

Такой поступок не мог остаться безнаказанным, поэтому в 1940 г. ночью с 12 на 13 апреля энкаведисты доставили Блихарского и еще около 2000 человек на грузовых автомобилях к железнодорожной станции, посадили в вагоны и вывезли на Север. Местные власти не разрешали передавать им посылки. Таким образом Блихарский был сослан на 5 лет на побережье Белого моря копать каналы. Рабский труд в условиях низких температур и недоедания вскоре привели к заболеванию. Поэтому Ч. Блихарскому поручили немного более легкую работу, благодаря чему его здоровье улучшилось. В 1941 г. его перевели в Республику Коми, а затем в Воркуту. Здесь Блихарский болел малярией, цингой и куриной слепотой – витамины, которые позволяли ему выжить, он получал благодаря настойкам из хвои.

30 июля 1941 г. в Лондоне был подписан пакт Сикорского-Майского, одним из пунктов которого было амнистирование поляков в советском плену. Благодаря этой договоренности Чеслав сумел через Среднюю Азию, Иран, Индию, Африку попасть в Британию, а затем в Канаду, где стал учиться на члена экипажа бомбардировщика. Весь путь из СССР в Британию занял у него 9 месяцев! Во время учебы в декабре 1943 г. из-за вывиха ног он был госпитализирован, однако по собственному желанию пришел на курсы с загипсованной ногой (это не разрешалось, однако можно было при согласии и даже молчаливого одобрения пилотов).

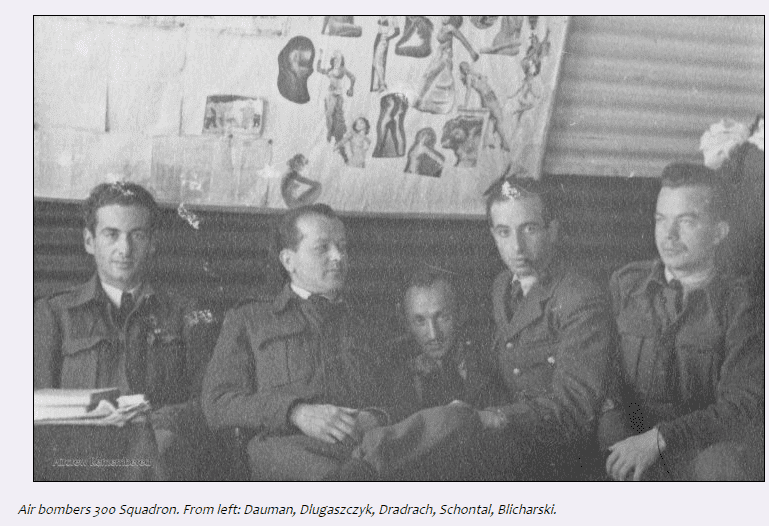

После учебы весной 1944 г. он начал боевые вылеты над Германией в составе 300-й бомбардировочной эскадрильи «Ziemia Mazowiecka» (Земля Мазовецкая), имевшей на вооружении легендарную Avro Lancaster. Многомесячная учебная деятельность Чеслава Блихарского позволила ему осознать то, что он выразил в своих воспоминаниях: «как ужасно долго надо было идти, чтобы наконец-то «попасть на войну».

В его обязанности как члена экипажа, пилота входило картографирование территории занятой противником, сброс над Нидерландами алюминиевых полос для нарушения работы немецких радиолокационных станций, а также он осуществлял бомбардировку Клеве, Дрездена (знаменитый ночной рейд 13-14 февраля 1945 г.), Хемница (по болезни штурмана экипаж повернул назад), Дортмунда и других немецких городов. Налет на штаб-квартиру Гитлера в Альпах был последней бомбардировкой, затем Блихарский также участвовал в транспортировке освобожденных заключенных из Бельгии и поставок продовольствия голландцам из Роттердама и Гауды (операция «Манна»; полеты проходили над местностями, где немцы еще оборонялись. И их классифицировали как боевые). В общей сложности ему засчитано 19 вылетов. В результате он получил звание польского пластуна и британского прапорщика. Также награжден Крестом Доблести, трижды Воздушной медалью, Знаком полевого бомбардира (№116) и памятными медалями.

Приключения после войны

Война завершилась и Чеслав решил завершить прерванную учебу, а потому упорядочив необходимые формальности, в июне 1945 года поступил в Оксфордский университет. После интенсивного семестра, завершившегося сдачей всех необходимых экзаменов, 6 ноября 1945 г. он получил степень магистра права. В июле 1946 года Блихарский покинул Англию и через Францию отправился в Италию на поиски участвовавших в боях своих собратьев. В августе 1946 г. вступил в ряды Польского переселенческого корпуса.

Дальше его военная служба тоже закончилась, поэтому ему пришлось искать работу. Так, в конце 1948 он начал мыть посуду в лондонском кафе, а в январе 1949-го он бросил эту работу, готовясь эмигрировать в Аргентину. Не зная языка, чтобы прокормить себя, он поначалу физически работал на строительстве в Буэнос-Айресе. Затем с помощью подразделения RAF для бывших авиаторов при посольстве Великобритании устроился на текстильную фабрику “Судамтекс”. Следующие три года он зарабатывал там на жизнь, медленно поднимаясь по карьерной лестнице.

Перипетии жизни в коммунистической Польше

В 1955 г. он получает письмо от бывшей любимой девушки и после 16 лет пребывания за границей Блихарский решил вернуться в Польшу. Возвращается он не только любимой Казимире, подруге из Тарнополя, его будущей жене, но и к своим родственникам и к стране, которую он защищал в войне. Поселился в городе Забже-Бискупице.

Его жизнь в советской Польше была сложной. Поиски работы, а он свободно владел английским, испанским, а также итальянским и русским, были безуспешны, помешало «западное» прошлое. Был подвергнут и другим репрессиям со стороны коммунистической власти – например, понижен в звании, а его служба в польской авиации была квалифицирована как служба в иностранной армии. Работал на шахте каменного угля «Makoszowy. Но и здесь от него, как неудобного «пришельца» с Запада, решили избавиться, под видом реорганизации ему предложили должность за смешные малые деньги и он сам подал в отставку. Занимался 10 лет обслуживанием холодильников, а затем в Институте строительных исследований Катовице. Руководил компьютеризацией Huta Metali Nieżelaznych «Szopienice». В этой связи задачей ездил по делам в Австрию, Испанию и США.

Исследование Тернополя и сдача бутылок в пункт сбора

В 1978 году досрочно вышел на пенсию, оставив хорошо оплачиваемую должность, чтобы посвятить себя увековечиванию памяти родного Тернополя. Пенсии на исследование не хватало, поэтому он среди прочего продал музею свою летную форму военного времени и собрав бутылки с алкоголем и сдал их на пункт сбора. За годы пребывания в Польше его дом со временем стал “маленьким Тернополем”. Ведь именно здесь вместе с другими тернополянами он начал акцию по сбору материалов, документирующих «их малую родину». Через несколько десятилетий о Тернополе и Тернопольской области собрана значительная коллекция. Были установлены контакты со многими тарнополянами, разбросанными по всему миру. В частности, своими одноклассниками, родственниками. Мотивом Блихарского было желание сохранить в памяти потомков польский вклад в развитие юго-восточных воеводств II Речи Посполитой и память об их польских жителях.

Чеслав говорил:

“Свидетели истории сходят со сцены, немногие из них оставляют след. Обычно они настолько растеряны и обеспокоены этими 40 годами коммунистического отупения, что теряют историческую перспективу и не имеют гражданского мужества свидетельствовать правду, в которую они верили и за которую боролись.

В 2004 году он был выдвинут на премию Хранителя национальной памяти, которую присуждает центр Института национальной памяти, и не был замечен жюри. Разочарованный таким поворотом событий, он описал свою деятельность в письме директору Краковского отделения Института национальной памяти:

«Тарнополь – это символ. Когда вы входите в историю этих земель, тех людей, которые почти тысячу лет стояли на страже западной культуры, может не нынешней, но настоящей, которая нас приняла, вы увидите сколько пролилось крови защищая эту культуру, сколько сгорело замков, погибло людей, чтобы это не забыть».

Президент Фонда проф. Томаш Гонсовский вспомнил слова из стихотворения Збигнева Герберта:

«И если Город упадет и кто-нибудь выживет, он понесет Город в себе по дорогам изгнания. Он будет Городом». «Господин Чеслав Блихарский – это Тарнополь».

«Для меня Тарнополь был не миром, а вселенной. Только после того, как человека вывезли из этого города, бросили в водоворот событий, этот город приобрел еще большее, символическое значение», — сказал Блихарский. Как он признался, после войны в Тарнополь он так и не вернулся. Он отправил туда свою дочь, чтобы увидеть родной город ее глазами. Сам образ Тарнополя, как он говорит, хранил в сердце и памяти

Всего за жизнь Чеслав Блихарский издал десять книг о Тернополе среди которых: воспоминания периода 1918-1956 гг., фотоальбом, история города 1809-1945 гг., история местных некрополей, школ, разведка и описание преступлений украинских националистов против поляков в Тернопольской области. Также он передал передал весь свой архив Ягеллонской библиотеке в Кракове и теперь он оцифрован, а следовательно доступен любому.